舆情研究

黄杨某甜、血铅事件……7月至今多起舆情通报的得失点评

7月20日晚上,甘肃省委省政府调查组针对天水市幼儿园血铅案的提级调查,发布了调查处置报告。

7月堪称是个“通报月”,从月初至今,已经发生十多起热点事件了:

火车破窗事件、天水血铅事件、大连工业大学李某事件、娃哈哈宗庆后子女争产事件、饭店45万罚单事件、杭州自来水事件、黄杨钿甜再通报、鲁山天价雕塑再通报、暴走团阻挡救护车事件等。

几乎每个事件都发布了情况通报或者事件说明。通报对于舆情应对的成败得失来说,具有关键影响。我对于多个通报都进行了通读研究,特对这些通报进行了如下简要点评。

一、甘肃省委省政府调查组的调查处置情况通报的点评

通报篇幅较长,相信大家都已经看过原文。

从通报的开头看,基本维持了第一次通报的调查结果和结论。这一点预计会令不少网民感到失望,毕竟地方通报发出后,网民纷纷表示“不服”,各种网络猜疑已经满天飞,倒逼了提级调查,由此也带来了新的预期,省级调查或将给出一个不一样的结果。但是详实的调查支持了原判,此案就此也落下了帷幕。

但是不能说两次结论是简单的重复。同样的结论,不同的人说出来,分量和说服力也是不一样的。同样事实,此次经由省委省政府调查组说出来,那说服力和公信力显然会大大高于地方调查组。此次结论维持了原判,对于维持系统性的公信力是大有好处的,如果不一样,那对于地方公信力的打击是毁灭性的。但是这种上级公信力高于市一级的分层现状,其实并不值得庆幸,这意味着那些引发网民强烈的关注的事,一旦爆发阴谋论和普遍猜疑,地方将遭遇毫无公信力、毫无尊严的下场。

通报对于网民高度怀疑的地方工厂污染的问题,有针对性地进行了严肃细致的调查,证明这些并非污染源,也间接为所有的网络猜测画上了句号。但是网民怀疑并非毫无价值,群体质疑本来就具有群众监督的意义,倒逼调查组详细调查,澄清事实,消除网络阴影,恢复社会信任,大有裨益。

但是通报揭示了引发网民猜疑的重要根源,在于存在多个“草台班子”。渎职导致了数据调查乱象。通报终究为网民带来了好消息,那就是对省卫生健康委、天水市委市政府等单位启动问责调查程序,对包括卫健委负责人、天水市委书记、市长等10人立案问责。

提级调查,本身就是一种隐性的问责,从来都是标明了代价的,提级的过程,代表“包青天”的虎头铡也已经高高拉起。提级调查+问责官员,已经成为平复舆情、恢复秩序、回应网民诉求的标配。

此次提级调查和问责后果,再次警示各地领导干部,如果在平时不做好工作,不以建设公信力、取信于民为根本,那么一旦爆发舆情,地方公信力在网民质疑面前毫无抵抗力,最后的结果大概率是需要有人为舆情付出高昂代价。“执政为民”的内涵,在这里变得具象化了。

如果将视野放得更为长远一些,可以说,地方多年来接连爆发腐败案,已经导致了公信力的严重降低。一个事件演化为如此严重的舆情,传言、流言满天飞,背后是日积月累导致的民心离散、官德不彰。虽然此案已经结案,但是地方公信力重建之路,任重道远。

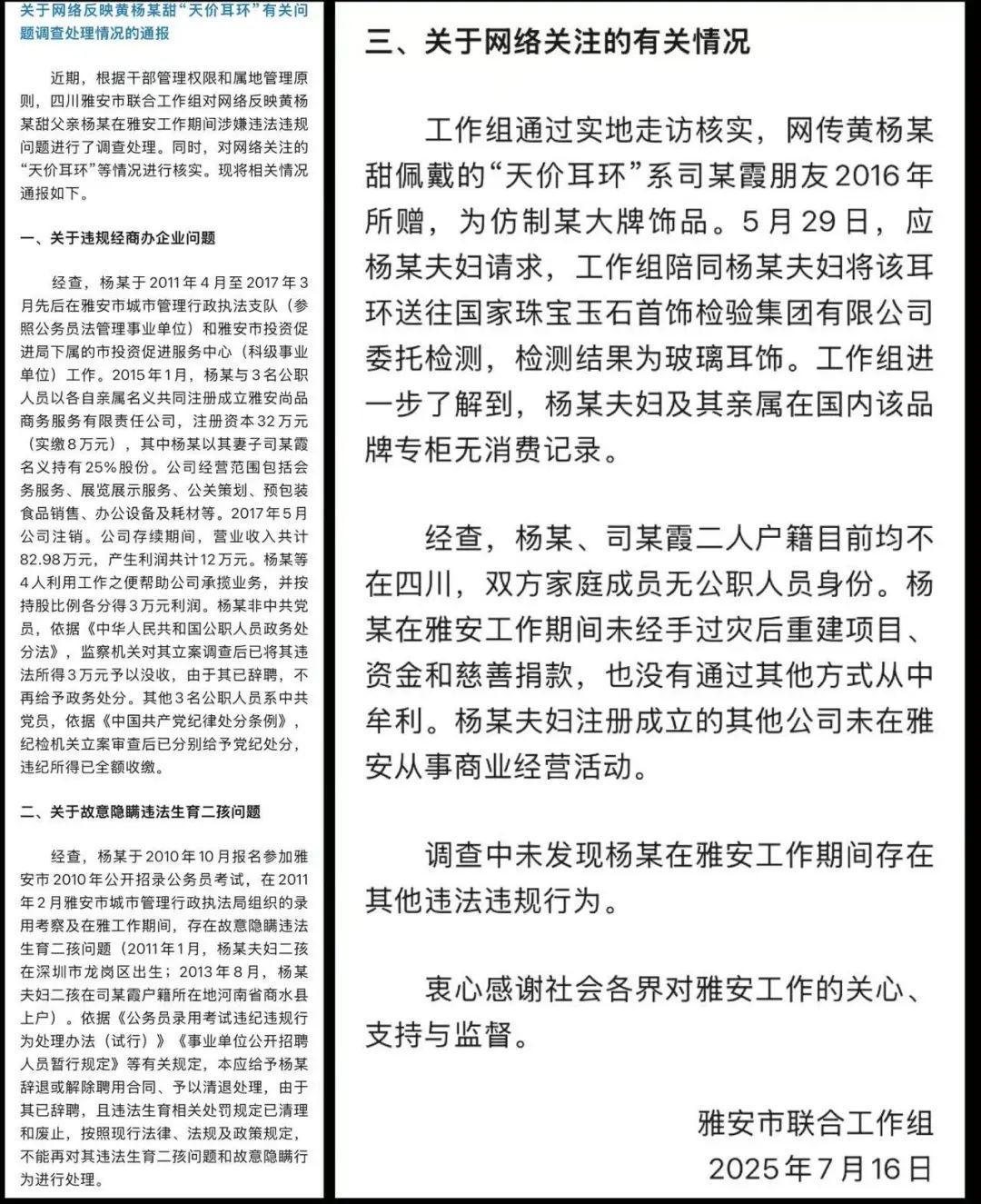

二、关于黄杨某甜“天价耳环”有关问题的最新通报

7月16号,雅安市联合调查组又发出了一份《关于网络反映黄杨某甜“天价耳环”有关问题调查处理情况的通报》,这大大出乎我的预料。

我本来认为此事已经通报过,虽然很多网民依然充满不信任,但是再出一份通报似乎意义不大。从内容看,新的通报包括对于黄杨钿甜父亲杨某在雅安工作期间违规开办公司的详细调查、违规生子的调查和“天价耳环”的检测,虽然较为细致,但网民已经形成“信者恒信,疑者恒疑”的状态,新通报很难产生新的说服力。就以天价耳环来说,你如果一开始就未能保存证据,网民大可怀疑已经掉包。而且,新通报将此事重新拉入舆论场,不过是唤醒午睡的猜疑论者而已。

但是研究了通报,我又有了新的看法,新通报看来也不无价值。地方并未放弃对于网民疑点的关注,希望以更深入细致的调查为此案划上句号。我想这种想法也是真诚的。尤其是在案件已经在相当一部分网民心目中形成为“罗生门”,即便新的通报依然很难说服他们,但是这种努力,也应该被看到、被感受到,这种针对网民的不信任心理而持续进行的调查,也算是一种建设公信力的努力。

黄杨某甜事件,不应孤立地来看待,它和协和医学院的董某颖等年轻人引爆的诸多炫富、炫耀事件一起,构成了当下中国社会一种独特的时代舆情现象,是社会发展到一定阶段,内部结构的摩擦、碰撞,而凸出地面的一种结构性的矛盾现象。它并非是改革开放之失,或许是社会发展的一个规律,提醒我们社会发展过快,总会有一些问题需要补课、需要修补等。

面对类似舆情现象,地方调查在更多的时候是无能为力的,甚至成为网民愤怒的牺牲品。消弭和改善类似舆情矛盾,需要持续深入推进改革开放,在分配更为公平合理的基础上,社会各方共同发展,慢慢实现共同富裕。在一个持续发展的社会里,那些隐藏着各种怀疑和不信任的沟沟壑壑,会成为脚下不断跨越的波折。

三、“鲁山县花715万建牛郎织女雕塑”事件再通报

天价牛郎织女地标雕塑两年前曾引发广泛关注。7月16日晚,平顶山市联合调查组再次通报称,负有直接领导责任的鲁山县分管副县长已被给予诫勉谈话处理,同时与该事件相关的多人已获刑。

我对此事再次通报,也是感觉挺奇怪的。事件再次成为热点,除了再次让网民重温地方的负面新闻、强化负面感知之外,不知道有何好处。看了通报,说了因为媒体关注,才进行了新通报。

对事件重新梳理之后,才发现这是一个烂尾工程。2023年8月,鲁山县进行了一次通报,然后又提级,由平顶山市调查组进行了通报,说“调查结果将及时向社会公布”,但是没想到,这个通报两年后才兑现,也算是重新定义了“及时”。

这个事件告诉我们,如果发了通报,就要认真调查,并且及时通报。不能抱着侥幸心理,认为百姓会忘掉而掩耳盗铃。实际上此次媒体重新关注此事,就是因为网民一直在等待结果。人们说债主的记忆力是最好的。当事件发生之后,地方进行通报的责任,就是地方政府一笔责任“债务”,而网民就是债主,欠债不还,网民就记得有一件“未了情”。任何一个风吹草动,都会触发并拎起网民大脑中的各种网络链接。

从此次拉垮的通报情况看,地方“高价建雕塑”的舆情土壤并未消除。这种土壤在于,权力自顾自地拍板,丝毫没有顾及到百姓怎么看、怎么想,更没有想到,百姓已经化身网民,形成了网络监督的“空中之眼”。

四、余杭“自来水疑似粪水”事件的应对之失

近日,杭州两件舆情滔滔来袭,都和水有关。一是纯净水公司娃哈哈的事件,二就是,7月16日清晨,余杭区仁和、良渚街道约45万居民的家中自来水有一股“化粪池炸锅”的气味,由此引爆了网络热点。

事件引起了地方的高度重视,发出了几次通报,也终于给出了最后的结论。但是这个事件的应对,并非可圈可点,实际上出现了较大漏洞,那就是当地水务公司直到晚上21点44才发布通报。

从清晨到晚上近十点,这中间留下了巨大的真相空窗期,各种信息都在竞逐人们认知空间,猜测和恶搞的网络图文视频已经传了个遍,网民在认知里,已将自来水出事的真相定义为“粪水”污染,由此也导致了谣言的出现。由于网民纷纷传言,这段时间的杭州各种食品小吃都未停止用水,由此导致了这个“杭州十二时辰”,成为网民印象中的暗黑时刻,相关的食品日期,或将成为一个热梗。

通报时间过晚,或许源于,国企调查需要层层上报并批示,黄金时期被错过;忽视了杭州作为网红城市,城市本身就是一个巨大的新媒体,负面新闻瞬间会传遍网络;未能及时监测网络信息,未能认识到“粪水”和现代都市形成极端反差,导致了巨大新闻性和传播动能,以及巨大的心理杀伤力,等等。

更好做法,是尽快发布首次通报,告知在启动调查。同时迅速核实关于粪水传言是否真实。必须第一时间狙击不实信息传播链条和心理爆发性传导。此举实乃“胜负手”。即便多次通报,有助于慢慢挽回损失,但是上面的粗疏,给网民留下了特殊时段的负面感知。网络传播的悖论在于,即便最终有了真相,但其姗姗来迟,客观上放任了不实信息的大爆发,事实上已经重新定义了真相。多年之后,人们已经遗忘了真相,大脑只会选择性地记住那些第一轮具有冲击性的负面印象。届时人们想到此次水污染事件,依然会浮现出关于“粪水”的那些记忆。

五、中足通报、翻检8吨垃圾寻表、暴走团挡车事件的简评

7月20日凌晨,中足联发布声明,“有球迷对职业球员及其家属进行无底线的侮辱谩骂,严重玷污了足球文明,严重破坏了职业联赛秩序,造成极其恶劣的社会影响。”据报道,7月18日的中超比赛中,球员韦某因天津球迷用扩音器辱骂,情绪失控冲向看台“理论”,被裁判出示第一张黄牌。

简评:通报加剧了对立和冲突,单方面进行了谴责,因此并不理想。相关球队如果认识到自己最大贡献是为国民提供了一个安全免费的宣泄渠道,社会压力大大改善,就知道类似措辞并不理智。球队需要加强对于社会心理的应有感知。

7月1日下午,卢女士一家乘坐高铁到大同,孩子将儿童手表装入干净的纸质垃圾袋中玩耍丢失,次日上午,卢女士拨打12345热线求助。两名环卫工人花费4小时徒手在8吨垃圾中找到手表。当地媒体强调大同市从12345热线响应到环卫工人执行的全流程高效协作,展现城市服务温度,但却引发网友的普遍质疑,认为“这样的行为有必要吗?”“谁来心疼环卫工人?”

简评:这其实是一个宣传犯下的“低级红”事件。城市最大的温情,是对低收入者报以感恩和回报。城市将荣耀建立于垃圾工人的默默付出和权益的沉默之上,这种荣耀令人不能直视。此次事件引发众怒之处,在于习惯性地宏大叙事,以城市荣耀之名,抹煞了劳动者的尊严和劳动价值,并贪天之功,视为管理的价值。

7月15日,网传辽宁朝阳市大凌河景区内,约100人的老年徒步团队列队行进时,与两辆消防车及一辆救护车在景区道路“僵持”一两分钟,最终救护车靠边让行,徒步团才继续出发。

简评:这个事件中的消防车和救护车,无论是否处于工作状态,都不应该成为暴走团不让行的理由。公共场合需要体现公共文明素养。

此外,暴走团近年来越来越成为新闻话题。问题的复杂性在于,行军般的队伍、标准的队服和整齐划一的动作,他们在心安理得享受退休生活合理性的时候,却容易给网民留下“有充足的退休金可以潇洒”的观感,由此产生社会撕裂感。这应该视为一种舆情风险。

作者:燕志华 博士

高级记者/紫金传媒智库研究员/舆情管理顾问

更多:公众号,网络舆情分析师考培基地

更多:公众号,网络舆情分析师人才评价