舆情研究

从“武汉大学座椅标签争议事件”看当前高校舆情风险管理的短板

本文章节如下:

一、细节失误可能成为舆情引爆点

二、及时回应不等于有效回应

三、共情意识不足影响治理温度

四、流程缺失导致重复犯错

五、舆情处置能力需要系统化提升

六、内部风险与外部风险相互影响

七、以此次事件为契机推动治理升级

附录:武大《情况说明》改进版

近日,武汉大学2025级研究生开学典礼上,部分白色座椅靠背贴有红色圆形标签,引发广泛关注。尽管仅为一处设计细节,却因形似日本元素而迅速引爆网络舆论。面对公众质疑,校方第一时间作出回应,但表述未能完全消除误解。该事件整体暴露出了当前高校在风险预判机制、流程管理规范与公众沟通能力等方面的系统性短板。

此次事件不仅是武大需要反思的个案,更是全国高校必须正视的问题:如何在复杂多元的舆论环境中提升治理能力,避免可预防性失误反复发生?又该如何做到事前有预案、事中有响应、事后有闭环?

以下从多个维度剖析当前高校舆情风险管理中存在的突出问题,并提出一些改进建议:

一、细节失误可能成为舆情引爆点

一个小小的标签为何能引发广泛关注?

信息化时代下,高校活动早已进入公共视野,任何细微变化都可能被赋予多重解读,尤其在特定时间节点前后,更需保持高度审慎。

本次事件中,红色圆形标签出现在白色座椅上,其形状和颜色组合与某些历史符号存在视觉相似性,容易引发联想。即便初衷仅为引导就座、提升秩序美感,在信息传播链条中,“无意之误”易被放大为“有意之举”,进而激发群体情绪共鸣。

这说明:不能仅凭经验判断哪些事“不会出事”,而应建立基于场景的风险评估机制,将每个细节视为潜在舆情源。特别是高校日常工作中涉及大量设计、布置与宣传环节,一旦缺乏前置审查意识,原本无害的操作也可能演变为舆论焦点。

二、及时回应不等于有效回应

武汉大学于9月5日就对事件进行了回应,从响应速度上看是值得肯定的。

但是,回应的速度不代表效果。从公众反馈来看,情况通报虽及时,但在措辞上仍显生硬,例如使用“引发误读”等表述,容易被理解为将责任归咎于公众联想过度,而非自身设计存在疏漏。这种语义上的微妙差异,使得原本可以缓解矛盾的回应反而加剧了部分人群的疑虑。

这说明:在面对复杂舆情时,需要做到“第一时间发声”,更要做到“把话讲清楚”。回应的价值不在“快”,而在“真”;不在“说”,而在“让人听明白”。

真正有效的沟通,不是简单解释行为逻辑,而是承认可能带来的困扰,并展现出改进意愿。一句真诚的道歉、一次坦率的自我检讨,通常比千言万语更能赢得信任。高校作为知识高地和社会标杆,理应在危机面前展现出更高的责任感和成熟度,以实际行动回应关切,避免停留在技术层面的辩解。

三、共情意识不足影响治理温度

此次事件最值得反思的是:校方未充分意识到,公众之所以关注,不仅在于标签本身,更在于它在特殊的时间触动了集体记忆中的情感敏感点。

从校方的回应来看,当时更多聚焦于如何让入场更高效、更美观,而忽略了部分群体可能由此联想到其他含义。

这反映出一个问题:高校(也包括其它单位)日常工作中,往往习惯于从技术角度出发解决问题,忽视了不同群体对同一事物可能存在的多样化感受。

这种思维惯性背后,其实是治理能力的短板。真正的治理,不仅体现在制度完善上,更体现在能否设身处地理解他人情绪。尤其在舆情发生时,若能主动识别并回应各方关切,而非回避或淡化,则有助于缓解对立、重建信任。

对此事件,若校方能在回应中加一句:“我们理解大家的关注,也意识到此次设计给大家带来了困扰”,就能大大降低对立情绪,为后续沟通创造更大空间。

四、流程缺失导致重复犯错

此次事件并非孤立个案。近年来,不少高校因类似设计疏漏、用语不当、活动安排引发争议,如某校军训服样式和颜色被指形似“伪军”、多所高校毕业证书出现错印等。这背后反映出高校内部管理流程存在严重缺失。

具体表现为:

一是,缺乏统一的风险前置审查机制。很多高校在开展各项工作时,没有建立起涵盖历史、文化、政治等多领域的风险前置审查机制。对于此次事件,若在设计环节有相关专家对图案进行审查,就有可能提前发现问题并更换设计方案。

二是,临时团队工作缺乏标准化流程。不少高校的工作由临时团队负责,这些团队往往未经系统培训,也没有标准化操作规范,执行任务时容易出现考虑不周全的情况。

三是,跨部门协同审核机制缺失。高校各项事务常涉及多个部门,但在实际操作中缺乏协同审核机制,各部门各自为政,只关注局部职责,忽视整体协调性和敏感性。比如,设计部门注重美观创意,宣传部门发布内容前未全面把关,导致问题出现后才被动补救。

由此建议各高校设立常态化“校园形象合规小组”,由宣传部牵头,联合学工、教务、后勤、保卫等部门组成,定期检查所有公开活动物料、场地布置、信息发布内容,确保每一项举措都经得起社会审视。

五、舆情处置能力需要系统化提升

当前多数高校仍停留在“危机公关”层面,往往是出现问题后再去灭火,而没有从源头预防。有效的舆情管理,应该是一种前置式、常态化的治理能力。

这就要求高校不仅要配备专职人员,还需建立一套完整的舆情监测—研判—响应—复盘闭环体系。例如:

- 建立关键词、关键类别预警机制,实时捕捉潜在风险信号;

- 设置快速响应小组,确保24小时内完成初步回应;

- 每次重大事件后形成总结报告,纳入年度绩效考核;

- 将舆情素养纳入全体教职工培训必修课。

此外,还应借助数字化工具提升治理效能。例如自建或采购舆情监测系统,利用智能分析和研判技术,快速风险预警并推动;建立案例库,收集典型舆情事件处理经验,供相关部门学习借鉴;制定标准化回应口径库,针对常见风险场景预设统一话术模板,明确责任主体、回应时限与沟通原则,避免因表述不一引发二次误解或舆情升级。

同时,还要强化一线工作人员的舆情敏感度训练,使其能够在第一时间察觉异常信号并上报,避免小问题演变成大风波。

六、内部风险与外部风险相互影响

当前高校舆情呈现出典型的“小事件大震荡”特征,本质并非孤立事件的简单叠加,而是由内部治理体系薄弱环节与外部信息传播加速机制共同驱动的系统性演化过程。

本次事件之所以引发广泛关注,正是因为它同时触发了两类风险:

内部风险:设计流程缺失审查、责任归属不清、共情意识不足;

外部风险:社交媒体情绪化传播、公众历史记忆敏感、新旧舆情相互搭车。

唯有厘清这两类风险的本质差异及其动态耦合机制,才能从根本上筑牢高校舆情治理的制度根基。

内部舆情风险:

高校内部舆情风险多源于管理链条断裂、责任体系模糊以及文化惯性主导下的“习以为常”,具有隐蔽性强、易重复发生、后果累积性等特点。常见类型包括:

1.师德师风失范

教职工言行不当、学术不端行为或师生关系越界等问题,极易通过社交平台扩散,形成群体性质疑。此类问题常被初期视为“个别/个体行为”,忽视其对学校声誉的长期侵蚀效应。

2.教学质量滑坡

课程设置滞后、教学资源分配不均、师资力量投入不足、产教不匹配等问题虽属常规教学管理范畴,但在学生评价体系日益透明化的背景下,已成为高频舆情引爆点。尤其在就业压力加剧的现实语境中,“学不到东西”成为学生投诉的核心诉求之一。

3.行政效率低下与流程混乱

如本次活动座椅标签张贴无规范流程、临时团队缺乏培训、跨部门协作缺位等现象,暴露出高校日常运作中存在的“重结果轻过程”倾向。此类问题看似琐碎,实则是公众判断高校治理能力的基本依据。

4.学生权益保障缺位

校园安全、宿舍条件、教室环境、食堂卫生、心理健康服务等细节问题,若反馈渠道不畅或回应迟缓,极易升级为公共议题。例如某高校女生宿舍门禁形同虚设引发热议,本质是对学生安全感的信任危机。

外部舆情风险:

外部舆情风险是指高校行为在社会语境下被重新解读、加工甚至扭曲的过程,其强度取决于传播速度、受众认知水平及社会情绪状态。典型表现如下:

1.招生宣传过度承诺或误导

部分高校在招生季使用“包就业”“保研率高”等夸张话术,一旦未能兑现,即引发家长群体强烈反弹,形成“失信”标签。此类风险根源不在虚假信息本身,而在承诺与现实之间的巨大落差。

2.政策执行偏差引发公平性质疑

奖学金评定标准不透明、转专业名额分配不合理、本地生源过多、异地录取门槛过高等问题,极易被贴上“特权”“不公平”标签,在社交媒体迅速发酵。即便政策初衷合理,也难逃“一刀切”或“选择性执行”的质疑。

3.校园安全事故的即时曝光与情绪裹挟

近年来多起高校安全事故(如实验室爆炸、学生坠楼)因短视频平台传播迅速,未等官方通报便已形成舆论风暴。此时若回应迟缓或措辞生硬,极易陷入“解释即狡辩”的舆论陷阱。

4.历史符号误读与文化敏感点触发

此次事件正是典型代表:一个本意为秩序引导的设计,在特定颜色+形状组合下触发公众对历史记忆的联想,瞬间转化为情感共鸣甚至对立情绪。此类风险高度依赖外部语境,而非高校主观意图。

内外风险联动:

高校舆情风险的本质特征在于其非线性演化路径——内部问题未必直接引发舆情,一旦被外部环境捕捉并放大,便可能迅速演变为系统性危机。这种转化并非偶然,是内外风险之间动态耦合的结果。

首先,内部治理短板往往是外部舆论发酵的“第一触点”。例如,某高校教师学术不端行为虽属个体事件,若校方处理迟缓、回应模糊,则极易被媒体包装为“制度性纵容”,进而激发公众对高校整体诚信体系的质疑;反之,若能在第一时间启动调查、公开进展、主动担责,即便事件严重,也可控制在可控范围内。

其次,从已有案例来看,外部舆论压力也会反向加剧内部管理混乱。当负面舆情出现时,部分高校出于避责心理选择压制信息或拖延回应,不仅未能平息质疑,反而使原本可解释的问题演变为不可理喻的“黑箱”,进一步激化公众情绪。这种应对方式带来的后果,远不止于单次事件本身,它还会引发连锁反应。例如,本次事件之所以引发广泛关注,就与前不久武大另一起舆情烂尾事件存在关联。二者在公众认知中形成“搭车效应”,彼此叠加放大,使得原本局部的问题被迅速标签化、情绪化。更为复杂的是,长期积累的结构性矛盾会在某一外部刺激下集中释放,形成“系统共振”。例如,多年来的教学资源分配不均、师生沟通机制缺失、行政效率低下等问题,在一次学生投诉事件中突然被社交媒体引爆,表面上看是一次孤立的、个体的冲突,实则是整个治理体系失灵的集中体现。

因此,这就要求高校必须跳出“就事论事”的惯性思维,建立起对风险传导链条的敏感认知:既要防范内部漏洞酿成隐患,也要预判外部语境如何重塑事件影响;既要强化自身免疫力,也要提升对外部压力的适应力。唯有打通内部治理与外部认知之间的隔阂,才能赢得社会对教育价值的深层认同。

七、以此次事件为契机推动治理升级

此次事件虽暴露出校方管理细节上的疏漏,却也为高校治理体系提供了一个反思契机:如何重新定义高校与社会的关系?如何让校园治理真正回应时代诉求?

今日之大学,早已不是封闭的象牙塔,它是连接社会的开放平台;学生也不仅是知识的接受者,更是校园治理的共建者;校园事务亦超越内部范畴,成为公众关注的公共议题。在这种背景下,高校必须主动转变思维,学会用更加透明、真诚、细致的姿态回应关切。这种转变,不只是应对舆情的策略调整,更是高等教育走向成熟、迈入新时代的重要标志。

建议各高校以此为契机,全面开展一次“校园治理体检”,重点排查以下方面:

- 是否存在制度空白或执行漏洞?

- 是否建立了覆盖全流程的风险防控机制?

- 是否具备应对突发舆情的能力?

- 是否建立了常态化师生诉求反馈机制?

- 是否形成了全员参与、人人有责的治理氛围?

- 是否建立起社会监督融入治理的机制?

通过自查自纠,发现问题、补齐短板。同时鼓励高校之间开展经验交流,分享成功做法,共同提升整体治理水平。教育主管部门也可适时出台更多相关指导意见,推动高校舆情管理工作走向规范化、专业化,以此实现从个案应对到系统治理的升级。

【结语】

高等教育正经历从“象牙塔”到“社会枢纽”的深刻转型,这一过程既需要刀刃向内的改革勇气,更需要与时俱进的治理智慧。当前舆情事件频发的本质,是传统管理模式与开放办学新常态之间的适应性矛盾。唯有将每一次争议转化为制度创新的契机,在坚守育人本真的同时主动拥抱社会监督,方能构建起与时代脉搏同频共振的现代大学治理体系。这不仅是高校作为文化高地应有的担当,更是回应“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本命题的必然要求。

--------------------------------

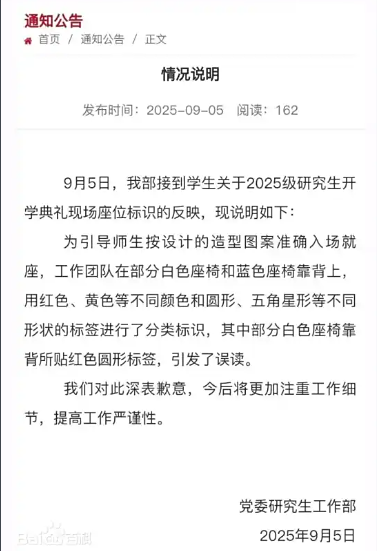

附录:基于一些学者对武汉大学该事件《情况说明》的点评,提供一份优化版本——

情况说明

9月5日,我部接到关于2025级研究生开学典礼现场座位标识的反映,现说明如下:

为引导师生按设计的造型图案准确入场就座,工作团队在部分白色座椅和蓝色座椅靠背上,用红色、黄色等不同颜色和圆形、五角星形等不同形状的标签进行了分类标识。其中,部分白色座椅靠背所贴红色圆形标签,可能引发误解或误读。

我们理解大家的关注与关切,对此给师生及公众带来的困惑与不便,我们深表歉意。此次标识设置初衷是为了提升入场效率与视觉美感,但未能充分预判标签样式可能引发的歧义,反映出我们在细节把控与沟通解释上的不足。

我们诚恳接受各方批评,并将以此次事件为契机,进一步优化流程管理、加强风险预判能力,提高工作严谨性。

党委研究生工作部

2025年9月5日

武汉大学原文如下: