舆情研究

成都小米SU7车祸起火事件舆情分析与社会反思

2025年10月13日凌晨,成都天府大道南段发生一起严重交通事故。驾驶人邓某某身亡,车辆为小米SU7。事故现场视频迅速引爆网络,“车门无法打开”“烧死人”等关键词引发广泛关注,并关联历史新能源车起火案例。警方通报明确:邓某某涉嫌酒驾且超速行驶(最高时速达214km/h)。

舆论迅速分化:一方强调“酒驾+超速,任何车型都扛不住”;另一方则质疑“电车是否普遍缺乏逃生保障”。与此同时,公众高度关注小米官方(或者雷军)如何回应,其回应时机与方式或将成下一波舆情爆点。

一、事件发展脉络

1.曝光期(10月13日凌晨至上午):现场视频引爆舆论初潮

事故发生后,目击者拍摄的救援视频(含路人砸窗流血、车门无法打开、车辆爆燃等画面)通过抖音、微博等平台快速扩散。“小米SU7起火”“车门打不开”等关键信息引发初步关注。此时舆情以事件描述、现场救援细节传递为主,网友聚焦于“火势蔓延速度”“救援受阻原因”等直观问题,但因缺乏官方信息支撑,各类猜测开始滋生,引发网民对驾驶员安危的担忧及对车辆安全的初步疑问,相关话题初步进入本地舆情视野。

图片

2.升温期(10月13日下午至夜间):警方通报与争议分化

13日下午15时许,成都公安发布酒驾及超速通报,明确事故主要责任方,微博话题#天府大道车祸系酒驾事故#登上热搜榜第一,部分网民开始强调酒驾的致命性,部分小米粉丝群体呼吁不要抹黑品牌。

图片

同期,舆论对车门为何无法打开的质疑持续升温,目击者称车辆外观无明显变形但电子锁失效的描述,与新能源汽车电子设备可靠性讨论形成叠加,话题#成都一车辆起火多人救援打不开门#登上微博热搜。

资本市场同步反应,小米集团股价当日下跌7.28%,报48.260港元/股。

3.发酵及长尾期(10月14日至今):多维反思与行业追问

随着行业专家解读,舆情从单一事件讨论上升至行业层面反思。新能源伪创新、性能与安全失衡等话题引发广泛共鸣,小米的营销导向、行业监管漏洞等深层问题被持续追问。同时,小米官方的沉默态度引发质疑。同时,余承东“安全是最大的豪华”的朋友圈言论被广泛引用,引发对车企安全理念的对比探讨。

二、舆情传播情况

7b0a202020202263686172745265734964223a20223230343730393038220a7d0a

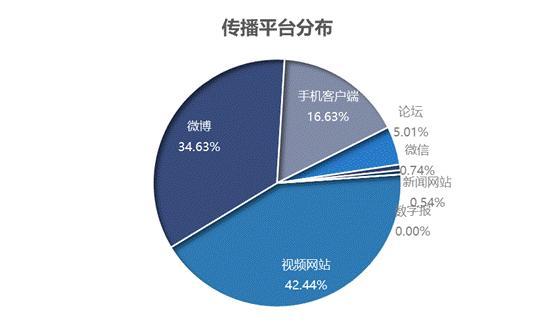

此次事件引发舆论广泛关注,传播平台主要包括微博、手机客户端、论坛、微信公众号、新闻网站和数字报。

其中,视频网站作为该事件舆情传播的重要平台之一,占比高达42.44%;新浪微博的相关讨论量也较多,占比为34.63%,微博话题#成都天府大道小米自燃##天府大道车祸系酒驾事故##成都一车辆起火多人救援打不开门#阅读量累计超两亿次,多个话题接力占据热搜榜单第一;手机客户端占比也达到16.63%,今日头条、懂车帝等平台凭借平台本身机制以及行业性质,引发网民在该平台积极参与讨论,形成全民关注的舆论场。

三、舆论争议焦点

1.车门失效原因

多名目击者称车辆外观未出现明显变形,但电子门锁完全失效,且未找到可操作的机械应急装置,质疑小米SU7的碰撞解锁逻辑、电子系统冗余设计存在缺陷。有网友对比传统燃油车机械门锁的可靠性,认为新能源汽车过度依赖电子化牺牲了基础安全。结合工信部新规要求,SU7的机械解锁装置未采用荧光标识且位置隐蔽,不符合安全规范。

也有网友指出,168km/h的碰撞速度远超常规安全测试场景,车身内部结构可能已发生非肉眼可见的变形,导致车门卡死,不能仅凭外观判断设计问题,且酒驾是事故的根本原因,不应过度聚焦车辆责任。

2.事故责任界定

警方通报明确驾驶人全责后,舆论形成两大阵营:是酒驾主导还是安全兜底缺失?一方认为,酒精导致的反应迟缓与最高达214km/h的严重超速,使事故超出任何车辆的安全防护极限,应重点警示酒驾危害,而非苛责车辆设计;另一方强调,即便驾驶人存在过错,车辆在事故发生后的基本逃生能力亦应作为安全设计的基本要求,否则将削弱公众对新能源汽车应急保障的信心。此前,《中国经营报》发起的问卷调查结果显示,有85.67%的消费者在购车时会考虑其安全性,这说明用户的消费观念已从美观转向保守实用主义,更凸显公众对安全兜底的重视。

3.新能源汽车信任危机

事件引发舆论对当前新能源汽车安全特性的系统性讨论。无钥匙进入、隐藏式门把手等配置虽提升体验,但电子系统断电后能否保障机械冗余性能,成为大众普遍担忧的问题。据调查显示,超40%消费者首次使用隐藏式门把手需30秒以上才能找到开启方式,进一步放大了应急场景下的风险。现实的问题是,电车电池热失控导致火势蔓延极快,留给救援的时间有限,而电子门锁又增加了破拆难度。有网民称现大部分新能源车包括小米的门把手都是电控,一旦发生激烈撞击就会断电导致被锁死而无法打开,这一说法也暴露出当前新能源汽车应急救援标准的缺失。

4.安全标准的适配性争议

现行标准与极端场景、技术应用的脱节成为新的争议点。部分车型虽符合现有安全认证,却因车门电子锁失效、破窗工具缺失等问题,导致用户逃生困难。网友质疑车企拿合规当挡箭牌,却无视用户在极端场景下的实际安全需求,呼吁监管部门打破纸面合规的局限,将用户真实逃生体验纳入标准制定核心,在碰撞测试、安全配置要求中,增加模拟真实危急场景的验证环节,让安全标准真正贴合用户生命保障的实际需求。

四、舆情分析与反思

此次事故的直接诱因虽为驾驶员涉嫌酒后驾驶,具备明确的人为责任起点,但车门无法打开的现场困境,却让事件突破了单纯交通违规的范畴,成为舆论质疑车辆安全设计的核心切入点。

1.应急设计的问题暴露

多名目击者证实,事故后路人施救时始终无法开启车门,最终依赖消防切割车身,这一过程暴露出小米SU7在应急逃生设计上存在明显缺陷,其采用的半隐藏式电子门把手,虽车内配有机械备份拉手,但位置隐蔽、操作不便,车外更无直接可操作的机械解锁结构,与小米后续车型YU7电子优先加机械强制兜底的设计形成鲜明对比,足见SU7在设计初期对极端场景下安全冗余的考量不足。这也可以看出,部分新势力车企在追求设计创新时陷入了重科技感、轻安全性的误区,将用户逃生安全置于设计美学之后,安全与美感失衡。

2.品牌信任与市场反应

小米汽车初期借助“情怀”快速建立信任,既依托国产替代的产业期待与消费者对本土品牌的情感认同,也通过雷军“人生最后一次创业”的个人背书绑定声誉。但情怀终究需要实力支撑,小米汽车后续在多方面持续消耗信任,最终导致此次事故引发强烈反弹。一方面,作为手机跨界车企,其代工模式的品控始终受质疑,而小米SU7上市半年内已发生多起致命事故,事发前一个月还因智驾系统问题召回超11万辆。这些事件的累积,不断强化外界对其品控不过关的负面认知;另一方面,在营销宣传期间,小米存在“夸大”争议。雷军曾宣称SU7采用‘行业顶尖’电池防护技术,但此次起火事件中电池防护并未达到预期,引发舆论对其电池安全技术的质疑。此外,今年5月雷军以“情绪低落”暂停社交回应质疑,被认为是“卖惨博同情”而非解决问题,进一步削弱了情怀叙事的效果,最终让长期积累的信任危机在此次事故中集中爆发。也有评论称,此次事故导致小米股价下跌,本质是小米给资本市场的故事讲不下去带来的反噬。

3.消费者的安全诉求与行业标准

当前,消费者对汽车安全的诉求早已超越“符合标准”的基础层面,延伸至极端场景下的冗余保障。此次小米SU7事故中,“车门无法打开”的核心争议点,本质是大众对应急逃生可靠性的强烈诉求。当电子系统失效时,机械兜底能否真正成为生命通道?这种诉求并非苛求,而是汽车作为移动安全空间的本质要求。从路人施救时的焦急尝试,到消防切割车身的无奈之举,每一个细节都折射出舆论对安全冗余的迫切期待,也让舆论对新势力车企追逐产能牺牲品控的质疑加剧。

4.技术迭代与安全标准的脱节

智能汽车技术迭代速度远超标准更新速度,此次事故涉及的车门把手安全标准仍处于征求意见阶段,尚未形成强制性约束,导致部分车企存在钻标准空子的侥幸心理。这意味着相关部门需加快推进专项标准落地,建立针对电子安全系统、应急逃生机制的专项检测认证体系,通过制度约束倒逼车企重视安全。同时,行业也需形成安全优先的共识,通过技术交流、经验共享提升整体安全水平,唯有监管+企业+行业形成共治合力,才能筑牢智能汽车的安全底线。

【结语】

这场事故的真正重量,不在酒驾与车门之间,而在于它照见了一个被技术狂奔遮蔽的真相——当智能汽车越来越像“会跑的手机”,我们是否忘了它首先是一个承载生命的移动空间?未来真正的竞争力,不是参数堆砌或营销噱头的比拼,而应是对“安全底线”的敬畏与坚守。愿每一次加速前行,都有足够的底气守护身后的人间烟火;也愿行业在喧嚣之后,回归初心:让科技为人服务,而非让人为科技买单。

数据来源:中正舆情

作者:葵度

更多:公众号,网络舆情分析师人才评价

更多:公众号,网络舆情分析师考培基地

关于12月举办2025年第5期IITC网络舆情分析师证书考试培训班通知