舆情报告

“杭州一学校多名学生流鼻血事件”舆情分析报告

引言:当教育与工业的物理距离被压缩到“一墙之隔”,一场关于儿童健康与公共治理的深层讨论已经展开。杭州文海第二实验学校学生健康异常事件,暴露出快速发展过程中环境安全监管存在的薄弱环节。从家长提出质疑,到舆论持续关注,再到相关部门介入调查,事件的发展不仅关系到个案处理,更反映出规划审批、环境标准、信息公开等方面的系统性问题。如果把儿童健康看作社会文明的底线,那么这起事件无疑是对城市发展逻辑的一次深刻拷问。

一、事件概述

7月14日,媒体报道称杭州市钱塘区文海第二实验学校多名学生出现流鼻血、干咳、头晕等身体异常症状,家长质疑与学校东侧一墙之隔的杭州顶正包材有限公司的工业排放有关。

该校于2024年9月启用新校区,搬进新校区后,陆续有家长发现孩子出现流鼻血、鼻炎、咽喉不适等症状,且在户外活动,尤其是在操场活动时症状更为明显。

二、事件脉络

症状爆发与家长质疑

自2024年9月孩子入学新校区开始,陆续有家长发现孩子出现身体不适症状,起初并未联想到学校环境,直至今年3月情况加重,家长之间互相交流后怀疑学校周边环境有问题并向学校反馈。

网络爆料引发关注

7月13日,有家长在社交网站发帖称该校多名学生出现流鼻血等身体异常情况,家长猜测与紧邻校舍的工厂排放物有关,此帖迅速引发网络关注。

部门初步介入调查

7月14日,钱塘区教育局及属地环保、街道办等部门介入,生态环境局钱塘分局实地调查并检测涉事企业排放物,提出实时监测附近环境、在学校周围建造围墙、为有类似情况的孩子去医院检查开通绿色通道等解决方案。

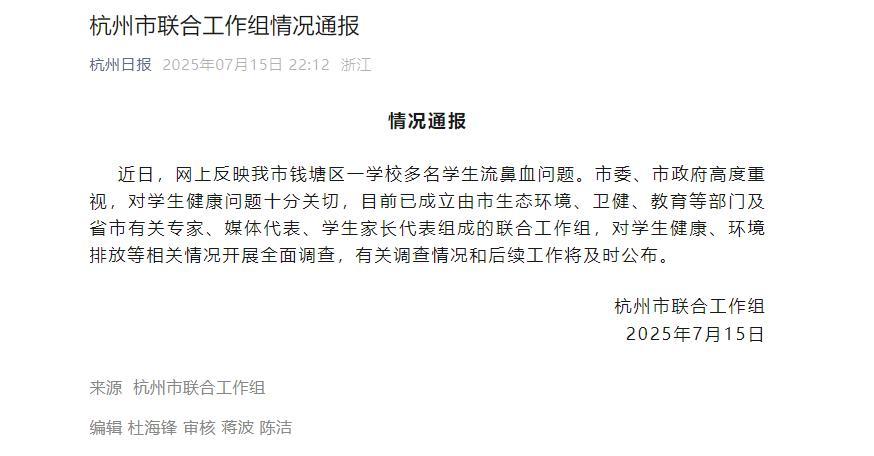

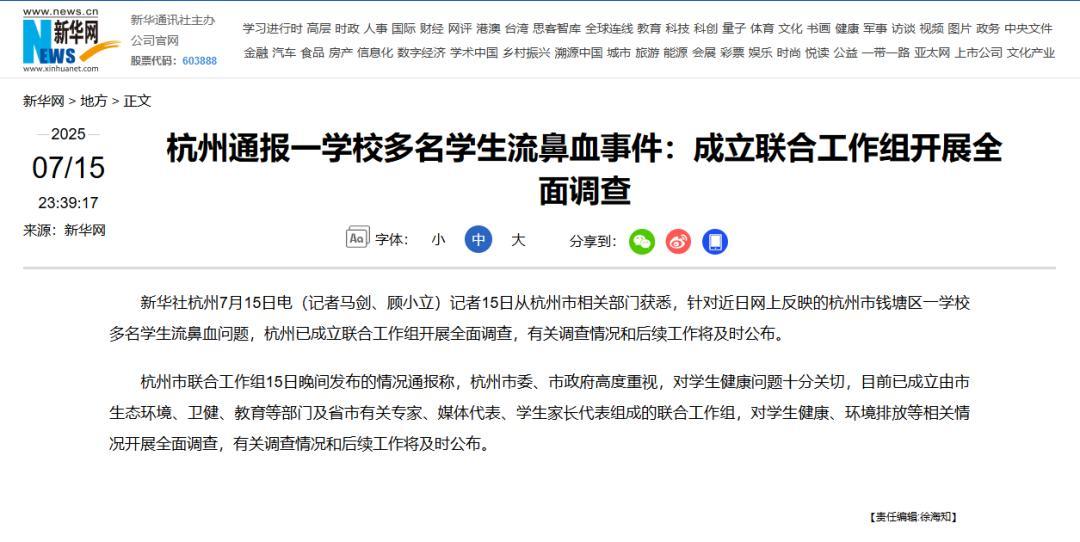

联合工作组深入调查

7月15日晚间,杭州市联合工作组发布通报,市委、市政府高度重视此事,目前已成立多部门及省市有关专家、媒体代表、学生家长代表组成的联合工作组,对学生健康、环境排放等相关情况开展全面调查,并承诺及时公布调查情况和后续工作。

三、传播分析

1.平台分布

此次事件引发舆论广泛关注,传播平台主要包括手机客户端、新浪微博、视频网站、微信公众号、新闻网站、互动论坛和报刊。

其中,手机APP作为此次事件传播的重要平台之一,占比达36.07%。学生家长通过抖音等手机APP爆料,部分权威新闻媒体账号持续关注与转发,为事件传播提供了权威信源,进一步扩大了事件影响力。

新浪微博在此事件中的传播数量次之,占比为33.20%。微博话题#杭州一小学有家长称多名孩子流鼻血##杭州多学生流鼻血事件家长发声#阅读量累计超五千万,引发舆论广泛关注。

2、热度趋势

事件起初由学生家长在社交平台自行曝出,并通过抖音等平台分享孩子出现流鼻血等症状的情况,并猜测与附近工厂排放有关,随后家长们向新闻媒体反应,舆论开始介入。

7月14日,地方媒体(如杭州日报)率先报道相关部门介入调查的消息,事件热度开始逐步上升。随着事件的发酵,其他新闻媒体相继介入报道,详细披露事件进展、部门回应及家长诉求,扩大了事件的传播范围和关注度,进一步加剧了舆论热度。

7月15日,杭州市联合工作组发布通报后,新华社、央视新闻等权威媒体第一时间进行解读和转载,使得事件热度达到峰值,各类媒体和网友的讨论愈发激烈。在新华网等权威媒体的持续关注下,舆论对后续调查关注度高。

3.主要舆论观点

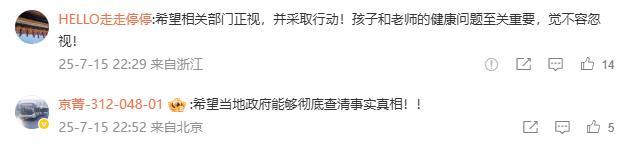

【对受影响学生健康的担忧】

多数网友对学生健康状况表示担忧,认为孩子是祖国未来,校园健康安全至关重要,希望尽快查明原因保障孩子健康。如“孩子健康不是小事,必须一查到底,不能让祖国未来受伤害”。

【质疑学校选址与监管】

部分网友质疑学校规划选址不合理,学校与工厂距离过近,同时对相关部门监管工作提出质疑,认为前期监管不力,未能及时发现隐患。

【关注后续调查公正性与结果】

部分网友表示对事件调查结果予以关注,担心调查结果不公正、不透明,要求调查过程公开透明,及时公布真实数据和结果。

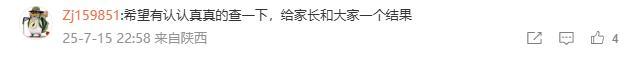

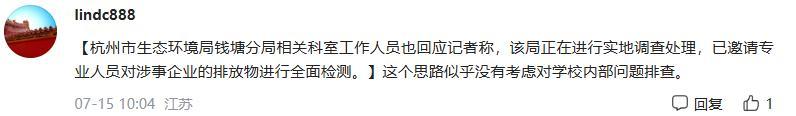

【质疑有关部门并未对学校内部问题排查】

有个别网民指出,当前有关部门发布的通报内容只针对工厂、校方选址问题,并未对学校内部问题予以调查。

四、疑点聚焦

1.学校内部装修甲醛问题

据学生家长透露,该新校区于2024年6月开工建设,8月竣工,仅1个月后即投入使用,且装修材料采购清单未公开,怀疑甲醛等超标导致学生流鼻血、结膜炎等症状。

钱塘区教育局工作人员在回应校舍装修污染问题时,未明确提及是否检测出空气质量问题,也未公布校舍装修材料的采购渠道、环保检测报告等关键信息,仅聚焦涉事工厂排放及学生健康监测,被指“回避核心问题”,加剧舆论对“信息遮蔽”质疑。

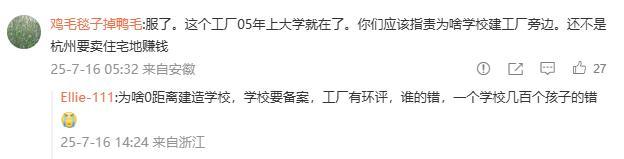

2.学校选址的合规性

浙江省住建厅2023年《九年义务教育普通学校建设标准》(报批稿)明确“学校应远离化工厂等污染源,与易燃易爆场所保持安全距离”。

涉事学校与杭州顶正包材有限公司仅一墙之隔,且该企业曾因危险化学品管理违规被处罚。舆论质疑选址违反《中小学校设计规范》,但钱塘区教育局称“选址非其决策”,杭州市规划资源局钱塘分局也未公开审批文件,进一步引发舆论对审批流程的质疑。

3.工厂环保检测结果真实性

杭州市生态环境局钱塘分局7月15日通报“未发现企业超标排污”。但家长认为现行环保标准以成人为基准,未考虑儿童敏感体质;部分网民质疑检测机构资质、检测时间(如是否避开排污高峰)及点位选择(如是否覆盖操场等学生密集区域),对结果公信力存疑。

五、问题梳理

1.监管部门信息公开“碎片化”,公信力缺失

从2024年9月学生陆续出现症状到2025年7月引发舆论关注,长达10个月内,相关部门始终未公开“出现异常症状的学生具体人数、症状分布比例”等核心数据。直至联合工作组成立后,仍未明确回应“是否存在症状与工厂排放的时间关联性”。

杭州市生态环境局钱塘分局7月15日通报称“未发现企业超标排污”,但是并未公开检测的时间节点、点位分布、检测指标。其次,有家长质疑“现行环保标准以成人为基准”,而调查方未对此作出专业回应,后续联合调查组的官方通报应对这一点作出明确表述。

针对舆论最关心的“学校选址是否合规”,钱塘区教育局则以“选址非其决策”的,杭州市规划资源局钱塘分局也始终未公开审批文件。这种“踢皮球”式回应,进一步加剧舆论对当地有关部门监管不力的质疑。

2.校方回避问题,安全底线失守

该校区2024年8月竣工,9月便投入使用,通风时间严重不足。同时,学校拒绝公开装修材料采购清单、环保检测报告,当有家长质疑“甲醛超标”时,校方既未提供第三方机构的空气检测数据,也未说明“通风期间是否进行过持续监测”。在接到家长反映后,学校也未及时暂停户外活动、未排查气味来源,反而在家长集中反馈后仍拖延数月,直至媒体曝光才被动配合调查。

学校作为学生在校期间的安全责任主体,本该以学生健康为首要前提,这种“出现问题发酵再行动”的逻辑,本质上是对学生健康的漠视与责任的缺位。

3.企业历史污点与现实风险叠加

尽管当地环保部门通报在对涉事企业的检查中“未发现超标排污”,但企业未明确公开自身历史排污数据、环保设备运行日志。更值得注意的是,根据涉事企业的公开信息,该企业曾因“危险化学品管理违规”被处罚,却始终未说明“危险化学品储存、运输是否可能对周边空气造成隐性污染”。舆论难以相信其排放行为的长期安全性。

六、处置应对

1.加强信息公开透明度

调查组需建立信息公开发布机制,尽快向社会公布调查进度与结果,集中发布与事件相关的各类信息。针对家长质疑监测时间过短的问题,应补充说明历史监测数据,如实公布企业长期排放情况。联合相关部门统计并公开涉事学校学生的健康检查结果,对于已进行血常规检测的学生,公开检测结果的整体分布情况。第三方机构应按照严格的检测标准对顶正包材的排放物、学校周边环境进行检测,并及时向涉事学生家长及社会公布具体情况。

2.回应关键质疑,重塑社会信任

针对家长与公众对学生身体异常和工厂排污关联性的质疑,联合工作组需以事实为依据,科学严谨地进行回应。一方面,组织相关领域专家对学生身体症状和周边环境状况进行深入分析;另一方面,对于涉事企业,详细公开其生产经营合规性、环保设备运行、过往环境监测记录等信息,以权威数据证明企业是否存在超标排污行为。对公众关切的问题,如学校选址规划、环境评估流程等,要直面回应,答疑解惑,重塑社会信任,避免因回应不当导致舆情进一步恶化。

3.完善学生健康保护机制

学生健康是此次舆论关注的核心。在后续工作中,教育部门应联合卫健部门,为学生建立长期健康跟踪档案,定期组织全面体检,密切关注学生身体状况变化。对于已经出现身体不适症状的学生,及时协调医疗资源,提供专业诊疗服务,并根据病情发展及时调整治疗方案。

此外学校需加强健康教育,并在日常做好优化校园环境管理,如合理调整教室通风时间、加强校园绿化建设等,为学生创造更安全、健康的学习环境,切实保障学生的身心健康,从根本上缓解家长与舆论对学生安全的担忧。

此外,若调查结果证实,确实存在校园甲醛超标或周边工厂排污危害学生安全的情况,教育部门需酌情考虑对该校区采取暂停使用或迁移校址等措施。

4.强化环境监管,健全长效监管体系

此次舆情凸显了环境监管的重要性。有关部门可以此为契机,核查学校选址合规性,必要时提级调查,倒查该校选址审批流程,如确违反“远离污染源”规定,追责相关决策部门。

严格学校选址规划审批,加强对学校建设材料环保监管,定期开展校园环境监测,防患于未然。同时,积极推动校园环境安全立法,针对学校等敏感区域的环保标准升级,明确工厂与学校的安全距离要求,对学校周边企业实施动态监测,实时预警,一旦排放超标立即停产,避免健康风险累积。

【结语】

从天水幼儿园铅中毒事件的沉痛教训,到杭州校园流鼻血事件的又一次警示,儿童健康防线为何频频失守?当监管的漏洞与发展的短视形成"共谋",我们不得不直面一个尖锐的问题:在这片土地上,究竟还有多少看不见的威胁正在侵蚀孩子们的呼吸与成长?

每一起事件背后,都有一连串本可避免的疏忽:迟到的检测、缺失的标准、模糊的责任,敷衍的回应。这些看似“小问题”,实则是系统性漏洞的集中体现。我们不能再满足于就事论事的补救,而必须从制度设计到执行落实,进行全面审视与深度改革。

当教室里的咳嗽声比读书声更刺耳时,这已不再是个别地区的个案,而是整个社会必须共同面对的严峻课题。在追求发展速度的同时,我们是否忽略了最基础、最根本的民生底线?在GDP与PH值之间,我们究竟选择什么?

儿童是国家的未来,他们的健康与安全不容丝毫懈怠。我们必须从根源上重新审视发展模式与民生保障之间的关系。城市发展不能以牺牲儿童健康为代价,要真正将“儿童优先”理念贯穿于每一个审批环节和日常监管之中。

相关部门应以最严格的标准查处违规行为,坚决杜绝以环境和健康换取经济利益的做法。要对从规划、审批到监管的全过程进行深刻反思,推动政策落地见效,确保每一份红头文件都能转化为守护群众生命健康的实际力量。

我们期待的,不仅是对个别事件的调查处理,更应是制度层面的系统性改进。唯有让“儿童优先”真正融入城市发展的每一个细节,才能让孩子们在一个安全、健康的环境中茁壮成长。这才是对公众关切最有力的回应。

更多:公众号,网络舆情分析师考培基地

更多:公众号,网络舆情分析师人才评价